うつ病とは?

憂うつな気分やさまざまな意欲(食欲、睡眠欲、性欲など)

の低下といった心理的症状と、さまざまな身体的な自覚症状

を伴うような状態が数週間から数ヶ月続く時は『うつ病』が

疑われます。

うつ病の有病率は7%程度、つまり100人中7人は一生のうち

一度はうつ状態となり、女性は男性の2倍かかりやすいのです。

うつ病にはいくつかの種類があり、人によって症状や年齢層

もさまざまです。

うつ病の種類

うつ病には、いくつかの種類があります。

「メランコリー型」

メランコリーとは気がふさぐこと・憂鬱という意味があります。

典型的なうつ病と言われることの多いタイプです。

- ・ほとんどすべての活動において喜びの感情が失われている

- ・なにかよいことが起こった場合に、一時的であってもよい気分にならない

- ・抑うつ状態が朝に悪化しやすい

- ・有意の食欲不振や体重減少

- ・早朝に目が覚める

- ・過度な罪悪感 …など

-

「非定型」

メランコリー型と反対で良いことに対しては気分がよくなる、

食欲は過食傾向で体重増加、過眠、ひどい倦怠感、他人から

の批判に過敏、などの特徴があります。

20〜30代の女性に多くみられます。 -

「季節型」

特定の季節にうつ病を発症し季節の移り変わりとともに回復が

みられます。どの季節でも起こりうるのですが、冬季うつ病が

よく知られていて日照時間との関係が指摘されています。

-

「産後」

産後4週以内にうつ病を発症するものです。ホルモンの変化、

分娩の疲労、子育てに対する不安、授乳などによる睡眠不足など、

不健康要因が重なることが影響していると考えられています。

症状とは?

気分が落ち込む

うつ病の主な症状の1つで、憂鬱になり悲観的に

なってしまうことが多いようです。

夜よりも朝に落ち込むことが多い傾向にあります。

イライラして怒りっぽくなる

うつ病になるとイライラして怒りっぽくなる場合も

あります。イライラするのは、不安・焦りから

情緒が落ち着かなくなるためです。

また、集中力もなくなっていきます。

気力が低下する

うつ病になると悲観的な思考が多くなるため、

何も楽しめなくなります。

他人と話すのも嫌になり、気力が低下していきます。

趣味を楽しく感じなくなる

趣味を楽しめなくなるのもうつ病の症状の1つです。

・好きだったものに関心がなくなり、億劫な気分が多くなる

・毎日の生活に楽しみを見出せない

眠れなくなる

眠れなくなるのもうつ病の代表的な症状です。

・感情の起伏が大きく、寝付きにくくなる

・また寝ても途中で起きてしまう、朝早くに目が覚める

頭痛や倦怠感

頭痛や倦怠感に悩まされる方もいます。

・体が重く感じ、疲れが取れず頭痛などの症状も現れる

・今までどおりの生活でも疲れやすくなる

食べ物をおいしく感じない

ほかにも次のような症状が現れます。

・食欲が減退

・食に関心がなくなり、面倒に感じる

・または暴飲暴食になる

考えられる原因

うつ病の原因で多くいわれているのがストレスです。

しかし実際のところなぜ発症に至るのかははっきりと

わかっていません。

脳科学から見ると、脳の神経細胞同士で伝達し合う物質

(セロトニン・ノルアドレナリン・ドーパミン)の

バランスの乱れや減少が関係しているようです。

これに加え性格や自身の環境でのストレスが組み

合わさることで、うつ病を発症すると考えられています。

心理的ストレス

私たちは日々の生活から多少なりともストレスを

受けている場合があり、ストレスをゼロにするのは

限りなく不可能です。

ストレスの要因は外的要因・内的要因の2種類です。

うつ病を引き起こす原因になっています。

○外的要因

自然の外部環境や生活環境(寒暖差・騒音)と社会に

よるもの(経済状況の変化・人間関係)などがあるよう

です。

○内的要因

個人の心理状況(不安・悩み・怒り)や生理的、

身体的なストレス(疲労・不眠・健康状態)があります。

ストレスに感じる部分は人によって許容差がありますが、

少なからず生活しているだけでストレスを感じていることが

あります。

脳内の変化

うつ病のはっきりとした原因はわかっていませんが、

脳内の感情を生む物質の変化や物質の機能低下が

関係しているといわれています。

感情に関係している物質には、

セロトニン・ノルアドレナリン・ドーパミンがあり、

これら物質の乱れが関与しているようです。

性格や気質

責任感が強い・正直・生真面目な性格です。

人に頼まれたことを断れない人やルールに従う方が落ち着く人。

自分と同じような真面目さを求める人。

完璧を求めるあまり頑張りすぎた結果として自身が疲弊してしまう人。 …等

遺伝や体質

メランコリー型うつ病は遺伝や体質が大きく関わっています。

遺伝の面では親や兄弟などの二親等以内にうつ病の方がいると、

いない人に比べて2〜3倍発症率が上がっています。

一般的な治療とは…

うつ病の治療では、

「休養」 「薬物療法」 「精神療法」「運動療法」 …等

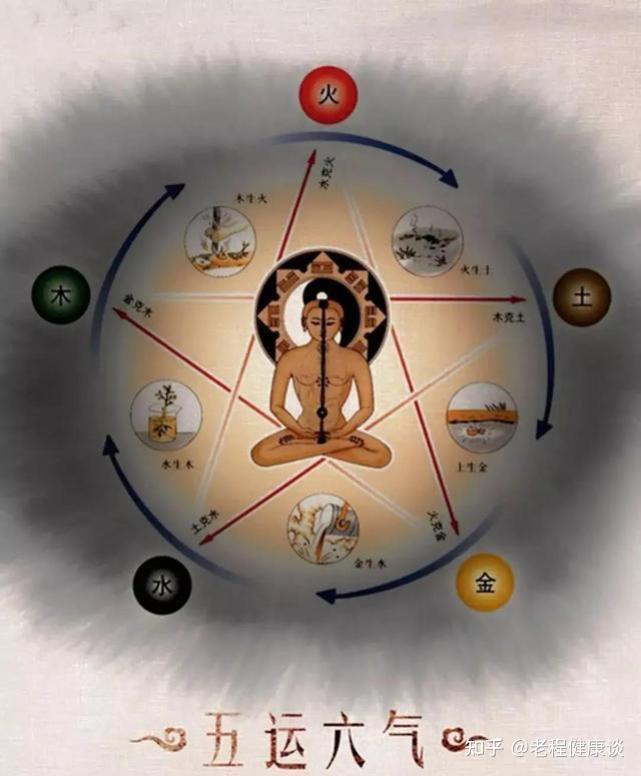

東洋医学は人体と自然を融合した医学

「うつ病」と一言で言っても

原因も症状も何だかハッキリしない

といったことがことが多いので、

専門的かつ部分的な検査や治療を行っても

改善が見られない場合があります。

西洋医学では原因不明で、対応が出来ない症状も、

東洋医学では根本改善を目指すことで、症状改善が

可能です。

この「根本改善の意識」が大切だと考えます。

あちこち悪いところがあるのに、「うつ病」だけ良く

なるというのは、何だか不自然ではないでしょうか。

まずは全身を診て、一つ一つの症状にアプローチ

していくことで結果的に根本改善に繋がっていきます。

「五臓六腑」を意識した治療

東洋医学では、「うつ病」に対して、

五臓六腑のツボを用いた鍼灸施術を行います。

五臓六腑の五臓とはそもそも、

・肝臓 … 肝

・心臓 … 心

・胃腸系 … 脾

・呼吸器系 … 肺

・腎臓系 … 腎

を指し、それぞれに関連して症状が出やすい

場所というものがあります。

症状の出やすい方の特徴

基本的には、肺と肝の体質と考えます。

◆ 肺の体質の主な症状は…

・首、肩こりがひどくて首が回らない

・肩甲骨の周りがこっていて腕が回らない

・鼻炎(くしゃみと鼻みず)や鼻づまりに困っている

・匂いの感覚が鈍くなった

・空咳が続く

・声がよく裏返る、かすれる

・眠りが浅い

・下痢(痛みと灼熱感を伴う)

・便秘やガスに悩まされる

・冷え性(特に手先、足先)

・肌が弱い(乾燥肌、アレルギー、かぶれ)

・風邪をひきやすい

・貧血気味

・頻尿(特に日中が多い)

・喘息

・うつ症状

・香辛料を強く好む …等

◆ 肺の体質の特徴は…

色白で、全体的にスリムな感じが特徴です。

頭の回転が良くて、眼鏡なんかもよく似合います。

流し目、うなじや首筋、くっきりした鎖骨、

肩ごしのしなやかさが魅力です。

肺の機能がいきすぎると、大腸に影響が出て

便秘やガス等に悩まされます。それから肝臓に

怒りをためやすくなってしまいます。

顔で言えば、頬にボリュームがあり

丸顔で優しさのある顔の方が多いです。

調子が悪いと、むくみからくる頬のたるみや

団子鼻が起こり、毛穴がはっきり、ほうれい線が

くっきりし、二重顎になりかねません。

◆ 肝の体質の主な症状は…

・お酒が強い、もしくは全く飲めない

・目眩がある(グルグルするような)

・まぶたがピクピクする

・ドライアイや、眼精疲労、涙目…等、

目に症状が出やすい

・頭痛持ちである

・肩こり、腰痛、首痛、足がつりやすい

・足や腕の筋肉がよくピクピクする

・爪がもろく、つやがない

・足の巻き爪や爪に縦線が入っている

・シミが増えた

・おへその直ぐ右側が硬い

・無意識のうちに歯ぎしりをしている

・便秘と下痢がよく起こる

・痔がある

・春にアレルギーや鼻炎花粉症に悩んでいる

・酸味が好きで良く柑橘類を食べる …等

◆ 肝の体質の特徴は…

第一印象として引き締まった体つきをしています。

にの腕、太もも、お尻、ふくらはぎなど

体のたるみというものに無縁なタイプです。

醸し出す雰囲気は理知的でそこのいるだけで

存在感があり、何かしらのオーラを発しています。

健康で元気な人の一番の魅力は、所作に表れます。

立ち上がる、歩くしゃがむ、足を組む、何事にも

上品な感じが漂います。相手に何かを差し出す、

ものを置く。その所作一つ一つが、心のこもった

印象を与えます。

症状は全て関連性がある

東洋医学による鍼灸施術は、薬に頼らず、体の機能を

高めて、全身の不快な症状にアプローチしていきます。

ですので、「うつ病」以外の身体の不調も改善して

いくことができます。

「木を見て森をみず」ということわざがあります。

これは、一部分に気を取られ、全体を見ていないこと

を言います。

医療において、特に近年の病院などは、その傾向に

あると思っております。

診察時は、顔を見ないでパソコンと向き合ったまま

診察し、症状に対しマニュアル通りの説明と機械的

に検査そして対処療法を致します。

お薬も含めての治療自体に悪いと言うことは一概には

言えませんし、改善したのであれば、それで良いのかも

知れません。

でも、そうでない場合は、心も含め体全体のバランス

も見て出来れば根本となる原因を探ることが賢明だと

思っております。

病院としても現実問題として、患者様一人一人に対して

時間をかけて、個別にかかわる事は難しいことと思い

ますので、

患者様一人一人が、意識できるよう東洋医学を通して

伝えていきたいと考えております。

治療で使う基本的な経穴(ツボ)

・太淵 (たいえん)

・太白 (たいはく)

・公孫(こうそん)

・太衝 (たいしょう)

・光明 (こうめい)

・中封 (ちゅうほう)

・孔最 (こうさい)

・内関 (ないかん)

・三陰交 (さんいんこうい)

・大腸兪(だいちょうゆ)

・気衝(きしょう)

・膻中 (だんちゅう) …等

経穴の紹介

太淵(たいえん)

「太」は、大きい、「淵」は、水の深いところ、物が多く集まる場所

という意味があります。

太淵は呼吸器症状に効果的なツボです。

例えば、咳・痰・喉の痛みや腫れ・鼻水・鼻づまりなどの症状に効果が

期待されています。

太淵は、手首前面横紋の親指側の陥凹部、橈骨動脈拍動部に位置します。

手首の手のひら側、親指の付け根の窪みにあるため見つけやすいでしょう。

中封 (ちゅうほう)

長母指伸筋という筋肉と前脛骨筋腱の中央に挟まれていることから、

真ん中の「中」と封鎖の「封」で中封というのが名前の由来です。

中封はギックリ腰や腰痛、生理痛等の婦人科系に効くといわれる

ツボで、冷えや気分の落ち込みにも効果が期待できます。

場所は、つま先を上に向け、足首を垂直にして内くるぶしの前方に

ある腱を浮かび上がらせます。腱と内くるぶしの間を軽く押さえた

ときにできたくぼみが中封です。

内関 (ないかん)

内関のツボは、東洋医学で「内」は内臓、「関」は出入りの要所という

意味を持ちます。

内関(ないかん)は自律神経を整え、精神を安定させる効果があり胃腸

などの内臓機能や平衡感覚を正常に戻す作用があります。

乗り物酔いやつわりによる吐き気、ストレスによる不眠などにも効果が

期待できます。

内関(内関)のツボを見つける際は、手首を内側に曲げて探します。

手首を曲げた際に手首のしわとあわせてに真ん中に縦筋が入っていること

を確認できるでしょう。内関は、シワから指3本分ヒジ側へ移動、かつ、

真ん中を通る縦筋の上にあります。

三陰交 (さんいんこうい)

三陰交は、足の内側を通る「脾経」「腎経」「肝経」という3つの経絡が交わる

ところにあるツボです。3つの経絡が交わることから、「三陰交」と名づけら

れています。

三陰交が特に効くといわれる効果としては、不妊、生理痛、冷え性が挙げら

れます。三陰交は女性に役立つツボといわれているものの、男性の冷え性にも

効果的です。

自分の内くるぶしの一番高いところをに小指を置き、ふくらはぎに指4本を

そろえて当てます。三陰交は人差し指が当たっているところで、脛骨の後ろ

側の際にあります。

孔最(こうさい)

「孔」は穴の意味で、肺の気を通す「最」も優れたツボという意味です。

咳などのかぜの症状や呼吸器系症状に効能があるとされその他にも、腰痛や

痔などにも効果があるとされます。

孔最は、肘から手首までを3等分したときの、肘側の3分の1のところにあります。

正確には、肘を曲げた際にできる線の上を触ると固い腱がある外側の窪みが

尺沢(しゃくたく)というツボと、先に述べた手首の関節の外側の窪みにある

太淵(たいえん)というツボを結んだ線上の、尺沢から太淵側へ指4本分を移動

したところが孔最です。

膻中 (だんちゅう)

膻中という名前の由来は「膻」両乳頭の間の「中」中央という意味です。

膻中は、鎮痛安定作用、自律神経の調整などに効果が期待できます。

ストレス解消や五月病、快眠などに有効です。また呼吸機能を改善し、

動悸や息切れ、胸の痛みに作用します。このように幅広い効果・効能の

期待ができます。

膻中のツボの位置は、左右の乳首を結んだライン(第4肋間の高さ)

と身体の体の真ん中のライン(胸骨)が交わるポイントにあります。

新着情報・お知らせ

令和6年8月25日から令和6年8月28日までお休みになります。

令和5年12月31日から令和6年1月4日までお休みになります。

アクセス

住所

〒333-0025

埼玉県川口市大字石神1144-1

アクセス

車でお越しの際は駐車場がございます

埼玉高速鉄道『戸塚安行駅』徒歩23分

埼玉高速鉄道『新井宿駅』徒歩25分

埼玉高速鉄道・武蔵野線『東川口駅』

徒歩30分

受付時間

9:00~19:00

定休日

水曜・日曜